导言

多孔陶瓷因其独特的孔隙结构,具备密度低、隔热性能好、耐高温和化学稳定性强等优点,在新能源、化工、航空航天等领域应用广泛。然而,陶瓷材料本身具有脆性,孔隙的存在进一步加剧了这种脆性,导致其在热冲击条件下难以实现高强度和高韧性。耐热冲击是高温环境下陶瓷材料的关键性能,它决定了材料抵抗快速温度变化引起损伤的能力,孔隙率、晶粒尺寸和晶界断裂能等微观结构参数如何影响多孔陶瓷宏观耐热冲击性能呢?中国科研团队的研究将揭示这一面纱!

研究来源

华南理工大学材料科学与工程学院崔金平博士、关康副教授、饶平根教授团队联合天目山实验室曾庆丰特聘研究员以及西南交通大学机械工程学院刘建涛副研究员,在多孔陶瓷耐热冲击性能研究领域取得重要进展,研究成果发表于《美国陶瓷学会杂志》(Jinping Cui, Kang Guan, Pinggen Rao, Qingfeng Zeng, Jiantao Liu. An innovative approach to study the influence of microstructure on thermal shock resistance of porous ceramics. Journal of the American Ceramic Society 2024, 108(3): e20236. https://doi.org/10.1111/jace.20236)。

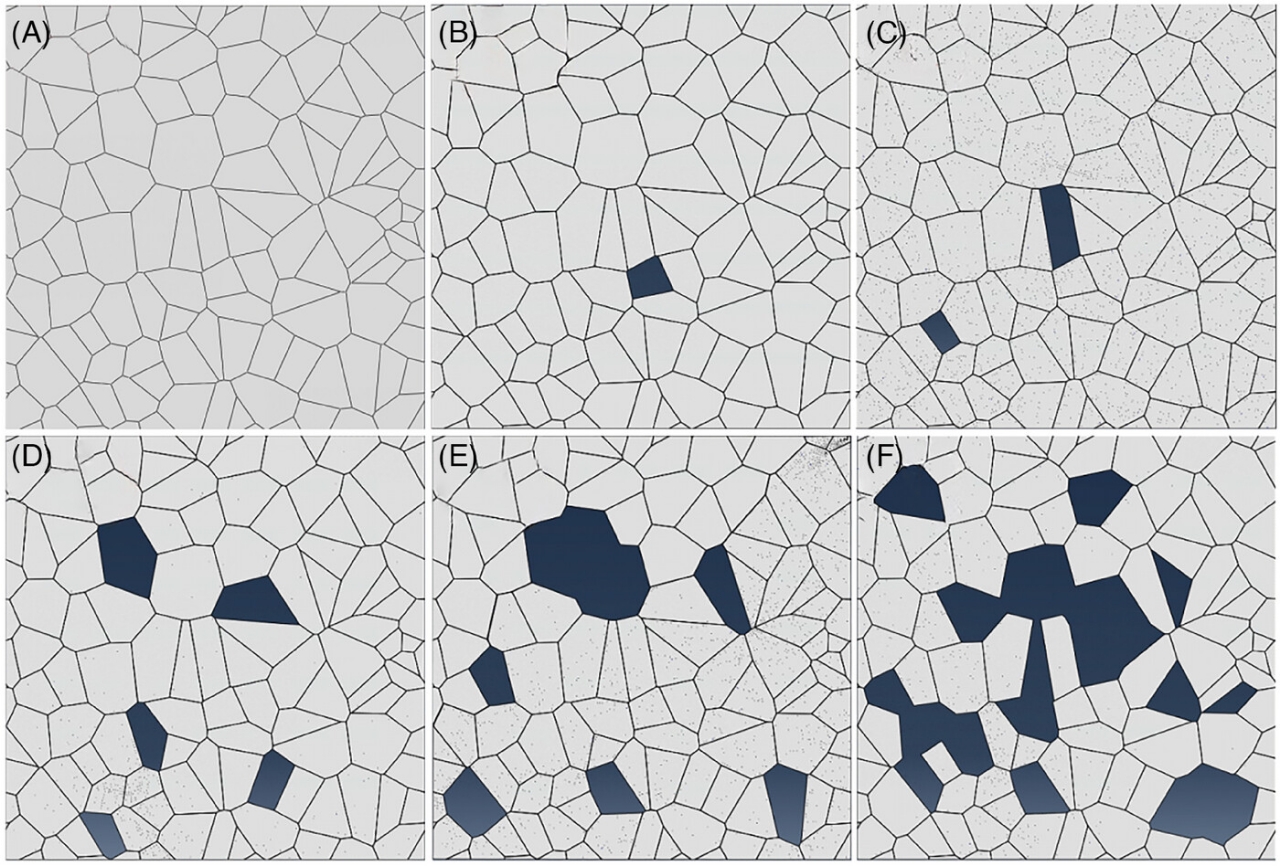

图1 多孔陶瓷示意图

模型基础

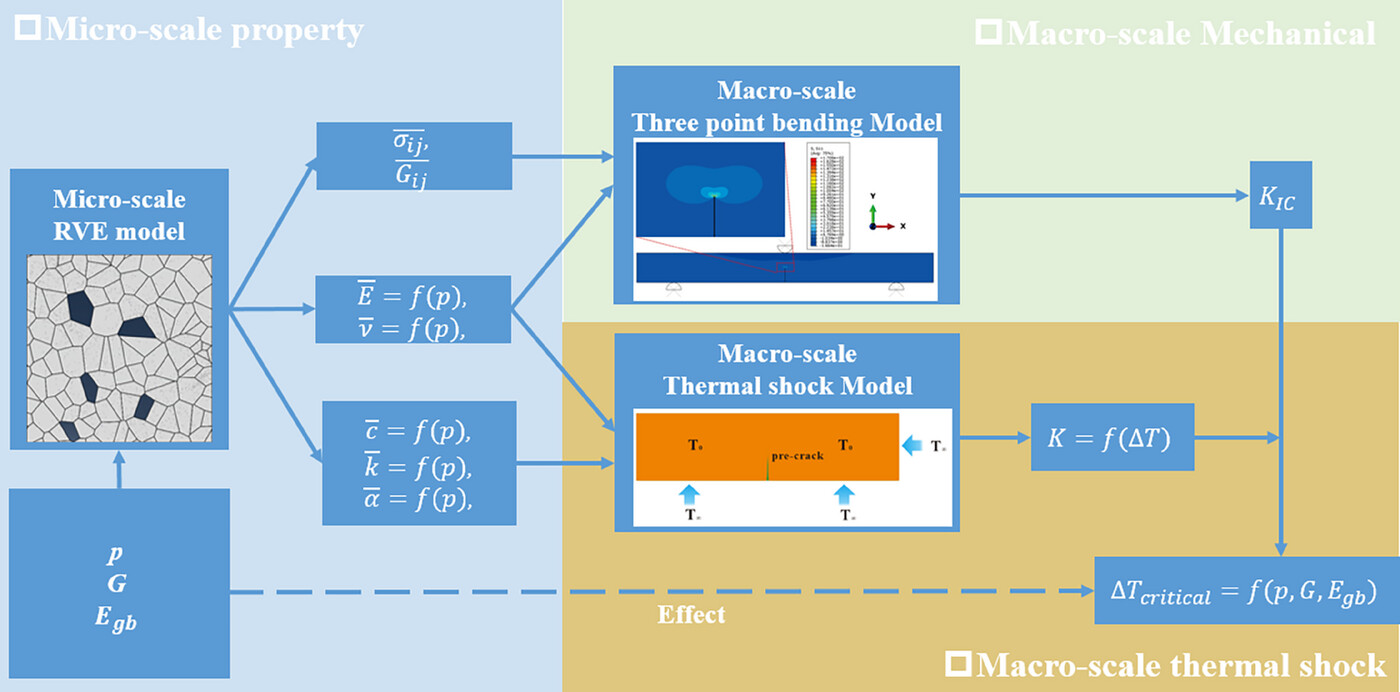

该研究团队提出了一个双尺度模型,整合孔隙率、晶粒尺寸和晶界断裂能等微观结构参数,以预测多孔陶瓷的断裂韧性和耐热冲击性能。通过单边V形缺口断裂韧性测试原理,计算热应力强度因子,并建立其与温差的关系,确定了热应力强度因子达到断裂韧性阈值时的临界温差,即热冲击损伤的起始点。研究发现,细晶陶瓷(晶粒尺寸小于10微米)的断裂韧性随孔隙率增加急剧下降,而粗晶陶瓷受孔隙率影响较小。这一成果为高性能多孔陶瓷微观结构优化提供了更深入的理解,为高温应用陶瓷材料的优化提供了全面框架。

图2 具有不同孔隙数的多晶代表性体积单元模型

(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) 5, (E) 8和 (F) 20

研究团队首先构建了一个包含孔隙的多晶代表性体积单元模型,通过控制随机生成的种子点数量,得到不同孔隙率的模型。结果显示,随着孔隙率增加,材料的弹性模量和热导率迅速下降,而泊松比和热膨胀系数变化不大。在不同晶粒尺寸的模型中,孔隙率增加导致拉伸强度和剪切强度下降,而强度随晶粒尺寸减小而增加。当晶粒尺寸为100微米时,孔隙率增加导致强度下降的速率较细晶模型更慢。

图3 基于双尺度模型的耐热冲击性能计算模拟流程图

计算模拟结果

进一步分析微观结构参数对断裂韧性的影响,发现所有模型的断裂韧性均随孔隙率增加而下降,但细晶模型的断裂韧性对孔隙率更为敏感。当孔隙率较高时,100微米晶粒尺寸模型的断裂韧性超过了5微米和10微米晶粒尺寸的模型,表明粗晶陶瓷的断裂韧性对孔隙率的敏感性较低。此外,晶界断裂能的增加对细晶陶瓷的断裂韧性提升效果显著,而对粗晶陶瓷的影响则相对较小。

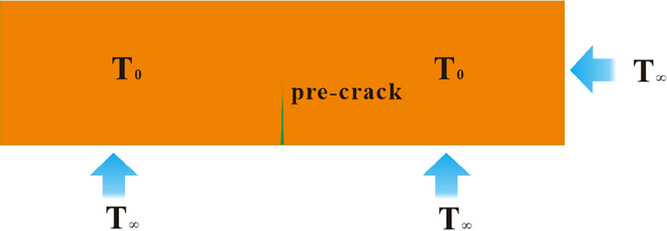

图4 裂纹宏观热冲击模型示意图

在宏观层面,研究团队建立了一个包含单边裂纹的三点弯曲模型,用于计算多孔陶瓷的宏观断裂韧性。通过将微观模型得到的力学性能参数应用于宏观模型,系统研究了孔隙率和晶粒尺寸对宏观断裂韧性的影响。结果表明,细晶陶瓷的断裂韧性对孔隙率更为敏感,而粗晶陶瓷的断裂韧性则相对稳定。此外,晶界断裂能的增加对细晶陶瓷的断裂韧性提升效果显著,而对粗晶陶瓷的影响相对较小。

研究还发现,孔隙率对耐热冲击性能的影响因晶粒尺寸而异。对于晶粒尺寸小于10微米的模型,孔隙率增加导致耐热冲击性能迅速下降;而对于晶粒尺寸大于10微米的模型,孔隙率增加最初会降低耐热冲击,但随后又会有所回升。晶粒尺寸和晶界断裂能对耐热冲击性能也有显著影响。在细晶陶瓷中,晶粒尺寸的增加会导致耐热冲击性能迅速下降,而晶界断裂能的增加则显著提高了耐热冲击性能。在粗晶陶瓷中,晶界断裂能的增加也能提高耐热冲击性能,但在高孔隙率条件下,这种提升效果受到限制。

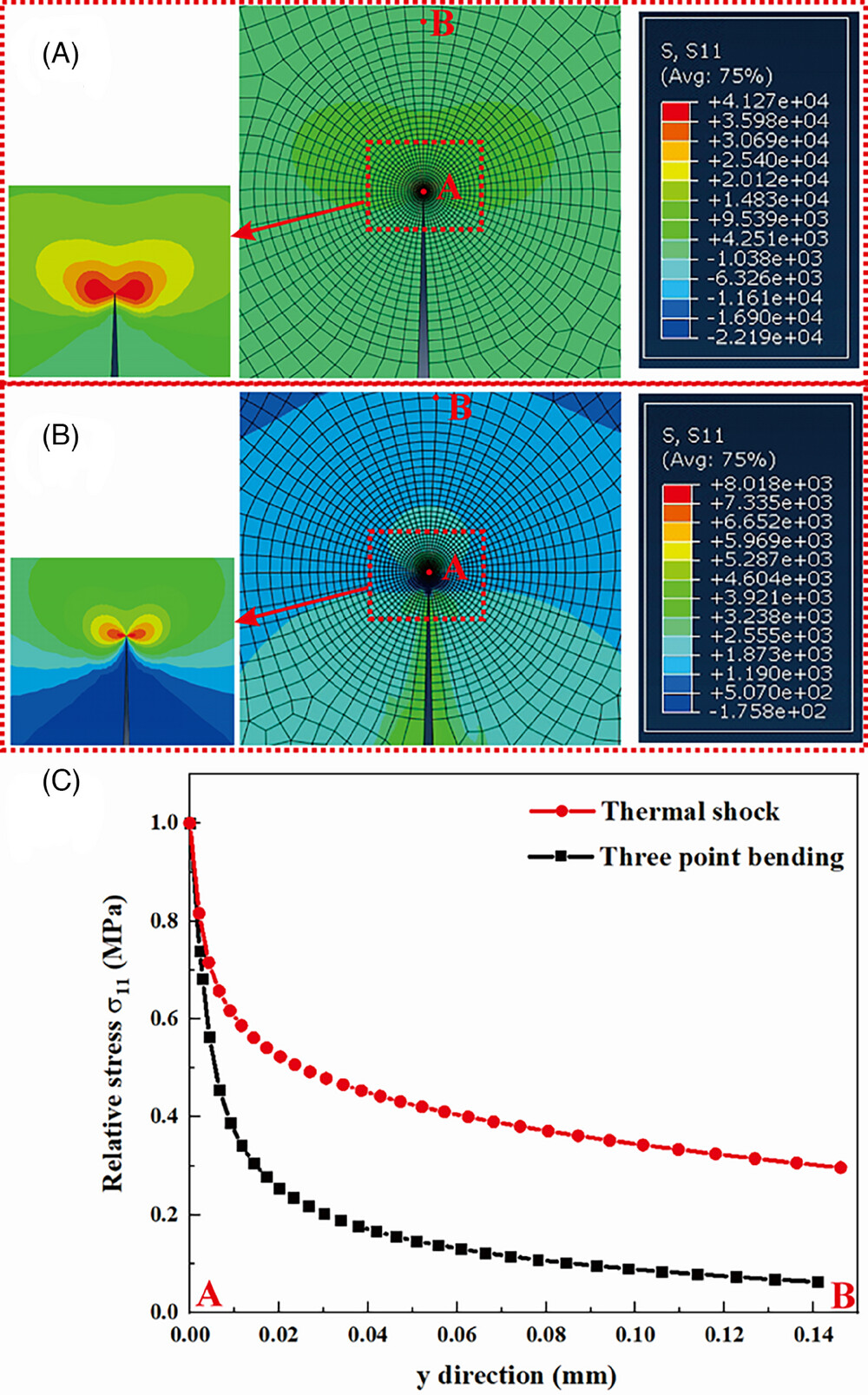

图5 裂纹尖端主方向的应力分布

(A)为带裂纹的宏观热冲击模型,(B)为三点弯曲模型,(C)为比较。

研究意义

该研究不仅阐明了晶粒尺寸和孔隙率对多孔陶瓷耐热冲击的影响,还强调了晶界断裂能在提高陶瓷断裂韧性和耐热冲击性能方面的重要性,为多孔陶瓷材料的微观结构优化提供了新的见解,有助于开发出更适合高温应用的高性能陶瓷材料。

项目资助来源

该研究获得国家重大装备基础研究项目(909010106-306-301)、广东省基础与应用基础研究基金项目(2024A1515011656和2023A151501212156)、浙江省“尖兵领雁+X”研发攻关计划(2024SSYS0085)、国家自然科学基金项目(51702100)、中央高校基本科研业务费项目(2022ZYGXZR026)资助。

发表评论 取消回复